2017年に創設された心理の国家資格「公認心理師」。ここでは公認心理師の仕事や、公認心理師の資格を取得するために必要な受験資格、試験の概要、合格率などについてご紹介します。

公認心理師とは?

公認心理師とは、2017年9月15日に施行された「公認心理師法」に基づいてできた心理職の国家資格です。

公認心理師とは、公認心理師登録簿への登録を受け、公認心理師の名称を用いて、保健医療、福祉、教育その他の分野において、心理学に関する専門的知識及び技術をもって、次に掲げる行為を行うことを業とする者をいいます。

(1)心理に関する支援を要する者の心理状態の観察、その結果の分析

引用元:公認心理師 |厚生労働省より

(2)心理に関する支援を要する者に対する、その心理に関する相談及び助言、指導その他の援助

(3)心理に関する支援を要する者の関係者に対する相談及び助言、指導その他の援助

(4)心の健康に関する知識の普及を図るための教育及び情報の提供

2014年6月に行われた公認心理師法案の趣旨説明では、日本の年間自殺者数が3万人近いことや、大規模な震災により被災者の方への心理ケアの重要性があらためて認識されたことが例に挙げられ、心の問題に対応できる質の高い心理職が必要だと述べられました。そして2017年に公認心理師法が施行され、心理職としての専門性を証明するための国家資格「公認心理師」資格が誕生したのです。

公認心理師は名称独占資格であり、「公認心理師」「心理師」の名称を用いることができるのは公認心理師の資格取得者だけです。

臨床心理士、認定心理士など民間資格で多く使われている「心理士」とは表記が区別されています。

公認心理師でない者は、公認心理師の名称又は心理師という文字を用いた名称を使用してはならない。(違反者には罰則)

引用元:厚生労働省-公認心理師法概要より

臨床心理師との違い

これまで心理カウンセラーの代表的な資格として「臨床心理師」がありました。臨床心理士は民間資格ではありますが、文部科学省の管轄でスクールカウンセラーの資格要件として採用されるなど公的資格として扱われてきました。

今のところ、公認心理士と臨床心理士に大きな業務内容や役割の違いは見られません。資格必須の求人の多くでも「公認心理士または臨床心理師」など、同じ扱いで募集されていることが多いです。

更新の違い

公認心理士と臨床心理士の違いの一つは更新の有無です。

公認心理士は取得後更新の必要がないのに対し、臨床心理士は5年ごとに更新が必要になります。

診療報酬の違い

もうひとつ、公認心理士と臨床心理士の違いは医療現場での診療報酬です。

これまでは医療現場にて保険診療の際に計算される診療報酬は臨床心理士にも発生していました。しかし今後は、公認心理師にのみに発生します。

公認心理師の仕事内容

公認心理師の主な仕事は、心に悩みを抱えている人やその家族の相談に応じたり、心理的なサポートを行うこと。医療、保健、福祉、教育、司法・矯正、産業など様々な分野で活躍できます。

公認心理師の仕事は下記のとおりです。

1.心理に関する支援を要する者の心理状態の観察、その結果の分析

2.心理に関する支援を要する者に対する、その心理に関する相談及び助言、指導その他の援助

3.心理に関する支援を要する者の関係者に対する相談及び助言、指導その他の援助

4.心の健康に関する知識の普及を図るための教育及び情報の提供

参照元:公認心理師 |厚生労働省

アセスメント

1つ目はアセスメントと呼ばれるものです。本人の様子・行動を観察して状態をつかむ、質問紙や知能検査・発達検査などの心理検査を行うといった方法で対象者の心理状態を分析します。 分析の結果をもとに支援の方針や目標を決めていきます。

カウンセリング

2つ目はカウンセリング。心に不安や悩みを抱えた方の話を傾聴し、支援していきます。基本的にカウンセラー側が答えを教えるのではなく、本人なりの答えを見つけることを大事にします。

コンサルテーション

3つ目はコンサルテーション。心の問題は本人一人のものではなく、親、友人、知人、上司、教師などさまざまな人たちと関連しています。関係者への面接やアドバイス、支援を行うのも公認心理師の仕事の一つです。

心理教育

4つ目は心理教育。病院でのデイケアやグループワーク、学校での生徒や教職員に対する研修、企業でのメンタルヘルス研修などがこれに当たり、高いニーズがあります。

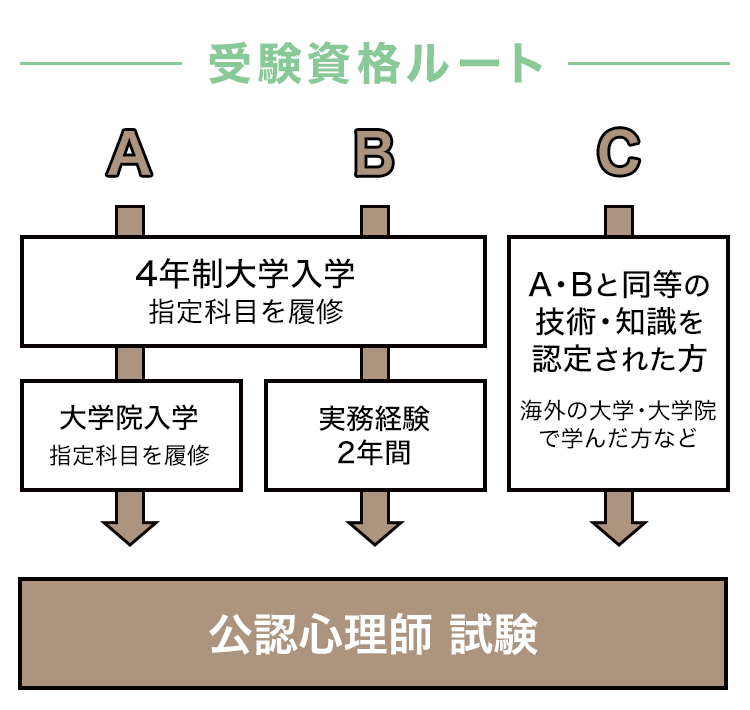

公認心理士試験の受験資格

ここでは公認心理士の試験を受けるための受験条件と、受験条件を得るまでのルートについて解説します。

基本的な受験資格

公認心理師になるには、受験資格を満たして国家試験に合格する必要があります。

公認心理師の受験資格で基本的なルートは下図A~Cの3つです。

A: 大学および大学院で指定された科目を履修し卒業

B: 大学で指定された科目を履修し卒業、かつ特定の施設で2年以上の実務経験

C: 上記2つと同等以上の知識及び技能があると認定される

参照元:一般財団法人 日本心理研修センター 公認心理師-受験資格取得ルート

これから公認心理師を目指す方は、AまたはBのルートで公認心理師試験の受験資格を得ることになるでしょう。

Cルートについては海外の大学や大学院で心理系の科目を履修している方などを想定しています。

大学・大学院で履修する指定科目

受験資格に必要な履修科目は下記のとおりです。座学だけではなく、大学では80時間以上の実習、大学院では450時間以上の実習が必要です。

■大学での指定科目■

- 公認心理師の職責

- 心理学概論

- 臨床心理学概論

- 心理学研究法

- 心理学統計法

- 心理学実験

- 知覚・認知心理学

- 学習・言語心理学

- 感情・人格心理学

- 神経・性心理学

- 社会・集団・家族心理学

- 発達心理学

- 障害者・障害児心理学

- 心理的アセスメント

- 心理学的支援法

- 健康・医療心理学

- 福祉心理学

- 教育・学校心理学

- 司法・犯罪心理学

- 産業・組織心理学

- 人体の構造と機能及び疾病

- 精神疾患とその治療

- 関係行政論

- 心理演習

- 心理実習

■大学院での指定科目■

- 保健医療分野に関する理論と支援の展開

- 福祉分野に関する理論と支援の展開

- 教育分野に関する理論と支援の展開

- 司法・犯罪分野に関する理論と支援の展開

- 産業・労働分野に関する理論と支援の展開

- 心理的アセスメントに関する理論と実践

- 心理支援に関する理論と実践

- 家族関係・集団・地域社会における理論と実践

- 心の健康教育に関する理論と実践

- 心理実践実習

実務経験が認められる施設

受験資格Bルートや経過措置のFルート(※経過措置については後述)では文部科学省・厚生労働省が認定する施設での実務経験が必要です。該当する施設を以下に記載します。

■実務経験の認定施設(受験資格Bルート・Fルート)

・少年鑑別所および刑事施設

・一般財団法人愛成会 弘前愛成会病院

・裁判所職員総合研修所及び家庭裁判所

・医療法人社団至空会 メンタルクリニック・ダダ

・医療法人社団心劇会 さっぽろ駅前クリニック

・学校法人川崎学園 川崎医科大学附属病院

・学校法人川崎学園 川崎医科大学総合医療センター

・社会福祉法人風と虹 筑後いずみ園

・社会福祉法人楡の会

参照元:厚生労働省-公認心理師試験の受験を検討されている皆さまへ「2.プログラム施設」

公認心理師法 施行規則の第五条では学校、保健所、児童相談所、精神保健福祉センターなどが実務経験を積むための施設として想定されていますが、現在、公認心理師の実務経験プログラムに対応しているのは上記のリストの施設のみとなっています。

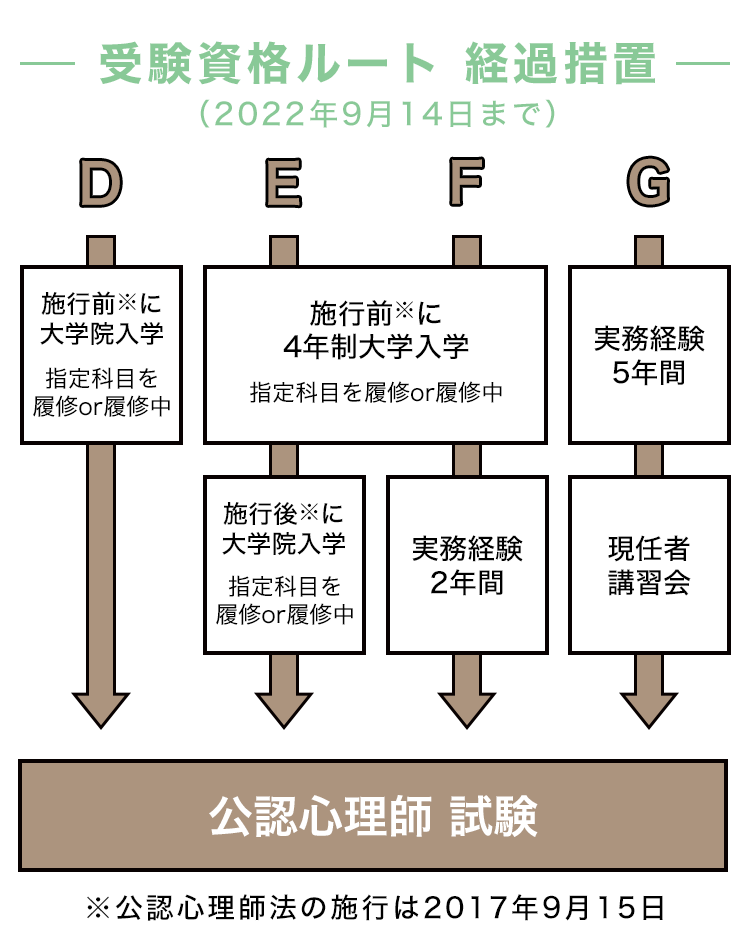

経過措置について

以下に該当する方には経過措置が設けられており、2022年9月14日までに実施される試験に限り受験が可能です。

■経過措置が適用される方

・2017年9月15日より前に大学や大学院に入学した方で、指定科目を履修している方

・実務経験が5年以上の方

※2022年9月の試験を以て経過措置は終了しました。

そのため、今後G区分「実務経験が5年以上の方」での受験はできません。「現任者講習会」についても実施されませんのでご注意ください。

D:公認心理師法の施行前に大学院に入学し指定科目を履修(あるいは履修中)

E:公認心理師法の施行前に4年制大学で指定科目を履修(あるいは履修中)で、公認心理師法の施行後に大学院で指定科目を履修

F:公認心理師法の施行前に4年制大学で指定科目を履修(あるいは履修中)で、かつ特定の施設で2年以上の実務経験G:実務経験5年以上(※)で、現任者講習会を受講

(※)公認心理師法が施行された2017年9月15日時点で、心理の仕事から離れて5年以上経過している方は対象外

公認心理士試験の概要

2022年の第5回公認心理師試験の概要を掲載いたします。また、公認心理士試験の出題範囲と合格基準についても解説いたします。

第5回 公認心理師試験概要

公認心理師試験は年1回行われます。2021年度の試験は9月に実施されました。

| 試験日 | 2023年5月14日(日) |

|---|---|

| 試験時間 | 午前:10:00~12:00(120分) 午後:13:30~15:30(120分) |

| 試験地 | 東京都、大阪府 |

| 出題数 | 154問 |

| 出題形式 | 4択または5択の選択形式 |

| 配点 | 一般問題:1問につき1点 事例問題:1問につき3点 |

| 合格基準 | 総得点230点に対し、得点138点以上 ※総得点の60%程度を基準とし、問題の難易度で補正。 |

| 合格発表 | 2023年6月9日(金) |

| 受験手数料 | 28,700円 |

公認心理士試験の出題範囲

公認心理士試験の試験問題は一般財団法人 日本心理研修センターの発表するブループリントに則って出題されます。

ブループリントとは公認心理士に必要なカリキュラムの中から、どの分野の問題をどれくらいの割合で出すかという設計図のようなものです。

以下に、今回の試験の出題割合を掲載します。

| 到達目標(目安) | 出題割合 |

| ① 公認心理師としての職責の自覚 ② 問題解決能力と生涯学習 ③ 多職種連携・地域連携 | 約9% |

| ④ 心理学・臨床心理学の全体像 | 約3% |

| ⑤ 心理学における研究 | 約2% |

| ⑥ 心理学に関する実験 | 約2% |

| ⑦ 知覚及び認知 | 約2% |

| ⑧ 学習及び言語 | 約2% |

| ⑨ 感情及び人格 | 約2% |

| ⑩ 脳・神経の働き | 約2% |

| ⑪ 社会及び集団に関する心理学 | 約2% |

| ⑫ 発達 | 約5% |

| ⑬ 障害者(児)の心理学 | 約3% |

| ⑭ 心理状態の観察及び結果の分析 | 約8% |

| ⑮ 心理に関する支援(相談、助言、指導その他の援助) | 約6% |

| ⑯ 健康・医療に関する心理学 | 約9% |

| ⑰ 福祉に関する心理学 | 約9% |

| ⑱ 教育に関する心理学 | 約9% |

| ⑲ 司法・犯罪に関する心理学 | 約5% |

| ⑳ 産業・組織に関する心理学 | 約5% |

| ㉑ 人体の構造と機能及び疾病 | 約4% |

| ㉒ 精神疾患とその治療 | 約5% |

| ㉓ 公認心理師に関係する制度 | 約6% |

| ㉔ その他(心の健康教育に関する事項等) | 約2% |

公認心理士試験の合格基準

公認心理士試験の合格基準は、「総得点の60%程度を基準とし、問題の難易度で補正」とされています。総得点230点のうち60%ということは、138点が目安ということになりますね。

第4回試験では合格基準点143 点で5点高く補正されました。

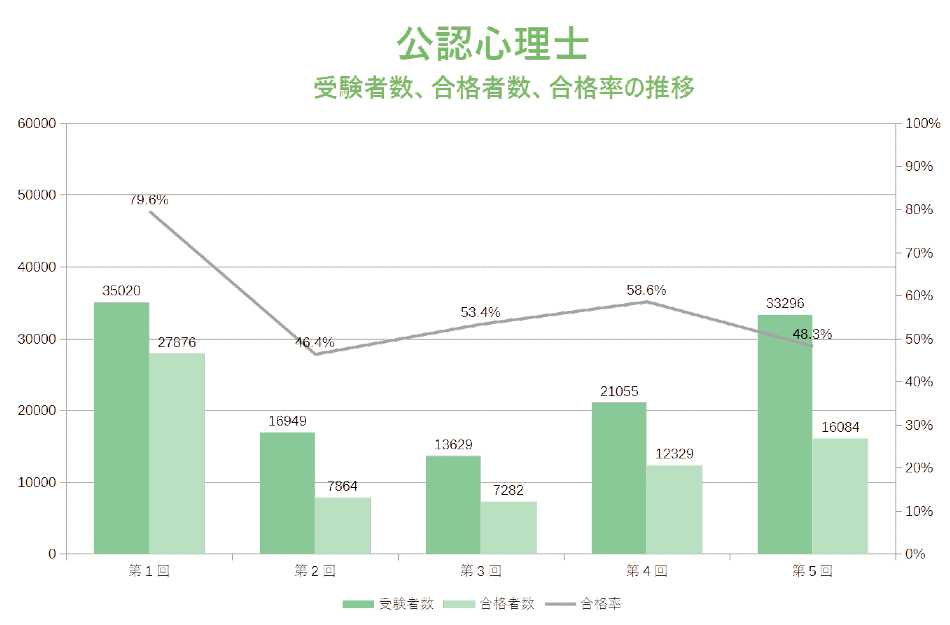

公認心理士試験の合格率

これまでの試験実施状況と合格率は下記のとおりです。

第1回試験は第2回~第5回試験に比べて合格率が高くなっています。これは現役で心理職についている方の多くが第1回試験で受験したためと考えられます。

国家資格である公認心理師ができる以前、心理職の採用で最も重視されていたのが臨床心理士の資格です。臨床心理士は指定大学院の修了など厳しい受験資格を満たした上で試験に合格してはじめて取得できる難関資格。臨床心理士をはじめ専門性の高い方の受験が第1回試験に集中したために、この回の合格率が高くなったものと推測されます。

今後については 第2回~第5回試験の結果のように合格率は40~60%程度で推移すると思われます。

公認心理士試験の受験者数の推移

公認心理士試験の受験者数、合格者数、合格率の推移は以下の通りです。

| 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | |

|---|---|---|---|

| 第1回 | 35,020人 | 27,876人 | 79.6% |

| 第2回 | 16,949人 | 7,864人 | 46.4% |

| 第3回 | 13,629人 | 7,282人 | 53.4% |

| 第4回 | 21,055人 | 12,329人 | 58.6% |

| 第5回 | 33,296人 | 16,084人 | 48.3% |

第1回試験では現役で心理職についている方の多くが受験したため、合格率が高かったと考えられます。

その後は受験者数は増加傾向にありますが、合格率は40%後半~50%と低い状況が続いています。

公認心理師試験合格後の手続き

試験に合格しただけでは公認心理士として働くことはできません。

公認心理士として働くには合格後、一般財団法人日本心理研修センターに登録申請を行い、公認心理師登録証の交付を受ける必要があります。

以下に合格から登録証交付までの流れをご紹介いたします。

合格発表

センターから,公認心理師試験に合格された方に合格証書及び登録申請書類を送付します。

合格者が登録申請書類受領

登録申請される方は,「新規登録の手引」で手続について確認してください。

合格者が登録申請書類提出

「新規登録の手引」に記載の提出方法に従って必要書類を提出してください。

センターが登録申請受付及び審査

センターが公認心理師登録簿に所定事項を登録

センターが登録証を交付,合格者が登録証を受領

「公認心理師」の名称が使用できます。

公認心理師の就職先

公認心理師は医療関係から教育、産業分野まで、幅広い分野での活躍が期待されています。

■保健医療■

病院、診療所(クリニック)、介護療養型医療施設、介護老人保健施設、地域包括支援センター、保健所、精神保健センターなど

■福祉■

障害福祉サービス事業、一般相談支援事業、特定相談支援事業、障害者支援施設、地域活動支援センター、福祉ホーム、障害児通所支援事業、児童福祉施設、児童相談所、認定こども園、老人福祉施設、発達障害者支援センターなど

■教育■

学校

■産業・労働■

企業内でのカウンセリング、外部EAP(従業員支援プログラム)機関、職業安定所(ハローワーク)、地域若者サポートステーション(サポステ)、地域障害者職業センターなど

■司法・矯正の分野

裁判所、刑務所、少年刑務所、更生保護施設など

■その他、私設カウンセリングルーム・相談室など

公認心理師資格のメリット

ここでは公認心理士の資格を取得するメリットについて、働く分野ごとに解説いたします。

医療分野ついて

保険診療の際に、医療行為などの対価として計算される診療報酬。診療報酬の対象となる心理職は公認心理師に限定されます。

たとえば、公認心理師が発達検査やデイケアなどを行った場合は診療報酬が発生しますが、公認心理師以外では診療報酬が発生しないようになります。

現在は経過措置として、2019年3月末時点で臨床心理技術者として保険医療機関に従事していた方や、公認心理師の受験資格のある方も公認心理師と同等とみなされますが、ゆくゆくは診療報酬の対象から外される見込みです。

診療報酬は、病院・クリニックの人件費、医療機器・医薬品の購入費、施設の維持費などを確保するのに役立ち、病院・クリニックの経営の安定に不可欠なものです。これから保険医療機関において、心理職の新規採用は公認心理師の資格を条件にするケースが多くなっていくかもしれません。

教育分野について

学校現場で生徒や保護者、教職員を心理的にサポートするスクールカウンセラー。

スクールカウンセラーの募集要項は自治体によって多少異なる場合がありますが、多くの自治体では応募資格として公認心理師や臨床心理士を条件にしています。

産業分野について

メンタルケアに対する関心の高まりから、事業者が労働者の心理的な負担の程度を把握するためのストレスチェック制度が2015年から実施されています。

2018年からは、必要な研修を修了した公認心理師も実施者として認定されており、産業分野での活躍も見込まれます。

まとめ

これから公認心理師を目指す方はまず大学に!

公認心理師は心理職で唯一の国家資格ということで、幅広い分野での活躍が期待されています。特に、医療機関、学校、自治体の運営する福祉サービス事業など、公的な機関・施設での心理職採用では公認心理師の資格が必須になっていく可能性もあります。

これから公認心理師を目指す方は、まず大学で指定科目を履修する必要があります。

公認心理師カリキュラムに対応した通信制大学もありますので、チェックしてみてください。

「公認心理師の資格は難しい…」と思った方へ

公認心理師は大学での履修や国家試験の合格が必要な資格であり、資格の取得までに時間も費用もかかります。

「心理カウンセラーの資格に興味はあるけれど、公認心理師資格の取得は難しい…」

と感じた方も多いのではないでしょうか。

公認心理師以外にも、心理カウンセラー関連の資格(民間資格)は多くあります。

取得の難度や価格のハードルを下げて、心理学やカウンセリングの知識を身につけるという選択肢もあります。資格を取得できるスクールや通信講座を検討してみるのもいいでしょう。